パン業界のイノベーション合戦|日本のパンはなぜ異常進化したのか

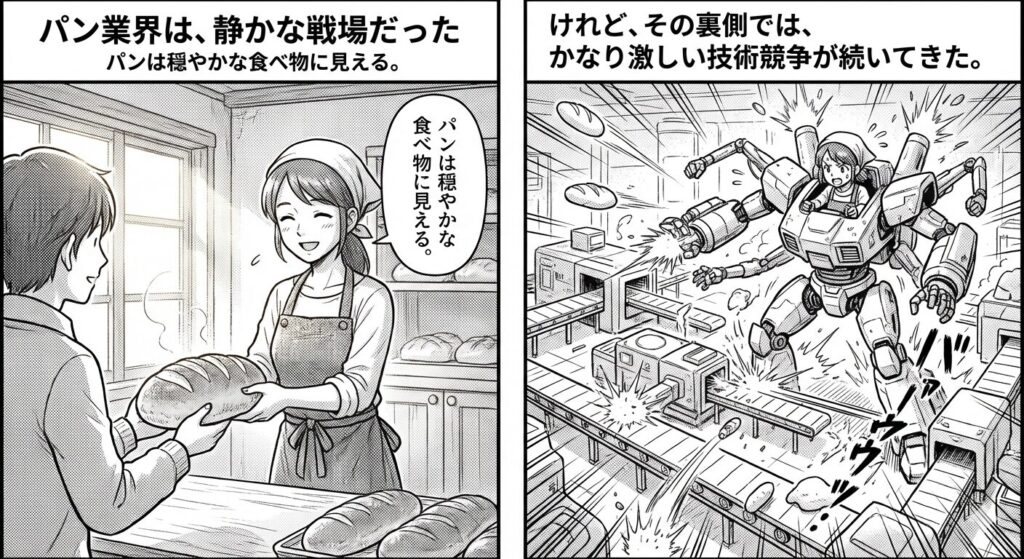

パン業界は、静かな戦場だった

パンは穏やかな食べ物に見える。

けれど、その裏側では、かなり激しい技術競争が続いてきた。

とくに1990年代後半以降、日本のパン業界では

「それまでの常識」を次々と塗り替える動きが起きている。

その象徴的な出来事が、1997年の長時間発酵バゲットだった。

3時間発酵という聖典を破った人

当時、業界では「3時間発酵ストレート法」が絶対視されていた。

パンは短時間で発酵させ、勢いよく焼き上げるもの。

それが正解だとされていた。

そこに現れたのが、

志賀勝栄 だった。

彼は発酵時間を、8時間、10時間と大幅に延ばした。

前日に仕込み、翌日から焼く。

いわゆるオーバーナイト製法だ。

イーストは減らし、時間を味方につける。

その間に小麦由来の糖分やアミノ酸が生成され、

パンの味は驚くほど濃くなった。

結果として、

味と同時に、職人の労働環境まで変えてしまった。

高加水という、日本的な最適解

志賀の革新は、発酵時間だけではない。

もう一つの軸が「高加水」だ。

かつて60%台が一般的だった加水率を、

100%、120%へと引き上げていく。

水を増やすことで、

パンはしっとりし、口溶けがよくなり、甘くなる。

これは、小麦デンプンがα化するためだ。

理屈は、ごはんと同じ。

ごはんの加水率も120%前後である。

つまり、高加水パンは

「ハード系=硬い」というイメージを

日本人の主食感覚へ引き寄せた製法だった。

革新は、単独では生まれない

高加水が広まった背景には、前史がある。

仁瓶利夫(ドンク)が紹介した

フランス地方パン「パン・ド・ロデヴ」。

加水率約80%というこのパンが、

講習会などを通じて共有されたことが、

高加水パンの土壌をつくった。

革新は、孤立した天才からではなく、

共有と模倣の連鎖から生まれる。

日本発の技術が、世界を変えた

日本から生まれた製法もある。

それが「湯種」だ。

小麦粉を熱湯でこね、

デンプンをあらかじめα化させる。

この製法は、

Pasco 超熟 に使われ、

日本で最も売れる食パンを生んだ。

もとは、宝塚の パンネル が発祥。

粉もの文化と、激しい競争があった関西だからこそ生まれた技術だ。

志賀門下が生んだ新世代

志賀の影響は、多くの職人に受け継がれた。

パン・デ・フィロゾフ は、

湯種をバゲットに応用し、

もちもちで日持ちするハード系を提示した。

パンストック は、

高加水で自家培養発酵種のパンを

「硬くて酸っぱい」から

「驚くほどやわらかい」存在へ変えた。

福岡までパンを食べに行く人がいる、という事実自体が、

この変化の大きさを物語っている。

常識を裏返すという別ルート

さらに別の方向から業界を揺さぶったのが、

デュヌラルテ だ。

パンは、

グルテンを出し、

発酵で膨らませるもの。

その前提を、彼らはひっくり返した。

グルテンを出さない。

発酵を取らない。

そこから生まれた、ざっくざくのクロワッサン。

この流れは、

「365日」「TŌLO PAN TOKYO」「パンとエスプレッソと」

といった店につながっていく。

ガラパゴス的進化の正体

日本のパンは、なぜここまで進化したのか。

答えはシンプルだ。

凄腕の職人が多く、

互いを意識し、

切磋琢磨し続けたから。

模倣があり、

競争があり、

そこからさらに逸脱が生まれる。

この密度が、日本のパンを

ガラパゴス的に進化させた。

パンは優しい食べ物だ。

だが、その背後では、

今もイノベーション合戦が続いている。